Бытовая письменность Древней Руси

Часть первая

Из источников по бытовой письменности XI-XV

веков наибольший интерес представляют берестяные грамоты и памятники

эпиграфики (эпиграфика — историческая дисциплина, изучающая надписи

на твердом материале). Культурно-историческое значение этих источников

чрезвычайно велико. Памятники бытовой письменности позволили покончить

с мифом о чуть ли не поголовной безграмотности

в Древней Руси.

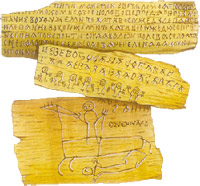

Впервые берестяные грамоты были обнаружены 1951 году

во время археологических раскопок в Новгороде. Затем они были

найдены (хотя и в несравненно меньшем количестве, чем

в Новгороде) в Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Твери, Торжке,

Москве, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком (под Львовом).

В настоящее время собрание текстов на бересте насчитывает свыше

тысячи документов, и их число постоянно растет с каждой новой

археологической экспедицией.

В отличие от дорогого пергамена береста была самым

демократичным и легкодоступным материалом письма в средневековье.

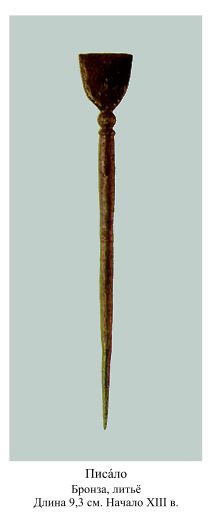

Писали на ней острым металлическим или костяным стержнем, или, как его называли

в Древней Руси, писалом. На мягкой березовой коре буквы

выдавливались или процарапывались. Лишь в редких случаях на бересте

писали пером и чернилами. Старшие берестяные грамоты из числа

обнаруженных ныне относятся к первой половине — середине XI века.

Однако в Новгороде было найдено два костяных писала, которые датируются

по археологическим данным временем до крещения Руси: одно —

953-957 годами, а другое — 972-989 годами.

Как отмечает В. Л. Янин в книге

«Я послал тебе бересту…» (3-е изд. М., 1998. С. 30, 51), «берестяные

грамоты были привычным элементом новгородского средневекового быта.

Новгородцы постоянно читали и писали письма, рвали

их и выбрасывали, как мы сейчас рвем и выбрасываем

ненужные или использованные бумаги», «переписка служила новгородцам, занятым

не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности.

Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным

явлением».

Социальный состав авторов и адресатов берестяных

грамот очень широк. Среди них не только представители титулованной

знати, духовенства и монашества, но также купцы, старосты,

ключники, воины, ремесленники, крестьяне и другие лица. В переписке

на бересте принимали участие женщины. В ряде случаев они выступают

как адресаты или авторы грамот. Сохранилось пять писем, отправленных

от женщины к женщине.

В подавляющем большинстве берестяные грамоты написаны

по-древнерусски, и лишь небольшое число — по-церковнославянски.

Кроме того, обнаружены две берестяные грамоты, написанные жившими

в Новгороде иностранцами на латинском и нижненемецком языках.

Известны также греческая и прибалтийско-финская грамоты. Последняя

представляет собой заклинание, языческую молитву середины XIII века. Она

на триста лет старше всех известных ныне текстов, написанных по-фински

или по-карельски.

Перевод: «От

Полчка (или Полочка)…(ты) взял (возможно, в жёны) девку у Домаслава, а с меня

Домаслав взял 12 гривен. Пришли же 12 гривен. А если не пришлёшь, то я встану

(подразумевается: с тобою на суд) перед князем и епископом; тогда к большому

убытку готовься…».

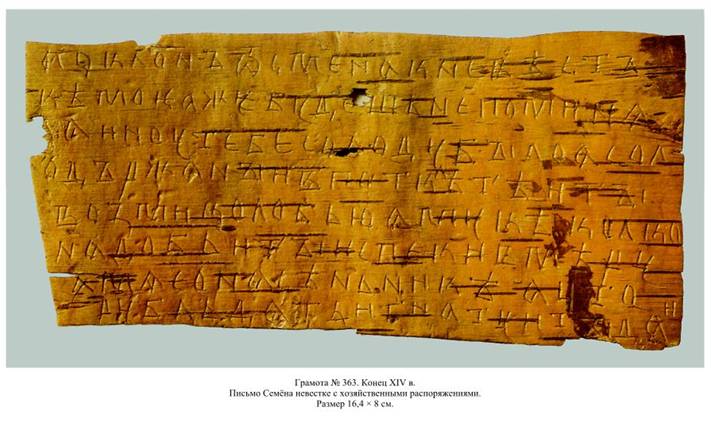

Берестяные грамоты, по преимуществу, частные письма.

Повседневный быт и заботы средневекового человека предстают в них

в мельчайших подробностях. Авторы посланий на бересте рассказывают

о своих сиюминутных делах и заботах: семейных, бытовых,

хозяйственных, торговых, денежных, судебных, нередко также о поездках, военных

походах, экспедициях за данью и т. п. Вся эта бытовая сторона

средневекового уклада, все эти мелочи обыденной жизни, столь очевидные для

современников и постоянно ускользающие от исследователей, слабо

отражены в традиционных жанрах литературы XI-XV веков.

Тексты на бересте разнообразны в жанровом

отношении. Помимо частных писем, встречаются разного рода счета, расписки,

записи долговых обязательств, владельческие ярлыки, завещания, купчие,

челобитные от крестьян к феодалу и другие документы. Большой

интерес представляют тексты учебного характера: ученические упражнения,

азбуки, перечни цифр, списки слогов, по которым учились читать.

В грамоте № 403 50-80-х годов XIV века находится маленький

словарик, в котором для русских слов указаны их прибалтийско-финские

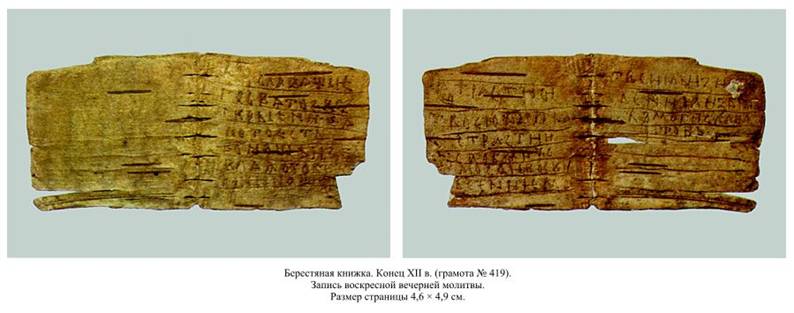

переводы. Значительно реже встречаются берестяные грамоты церковного

и литературного содержания: отрывки литургических текстов, молитвы

и поучения, например, две цитаты из «Слова о премудрости»

знаменитого писателя и проповедника Кирилла Туровского, умершего

до 1182 года, в берестяном списке первого 20-летия XIII века

из Торжка. Сохранились также заговоры, загадка, школьная шутка.

Из всех восточнославянских письменных источников XI-XV

веков берестяные грамоты наиболее полно и разнообразно отразили

особенности живой разговорной речи. Исследование текстов на бересте

позволило А. А. Зализняку в монографии «Древненовгородский

диалект» (М., 1995) восстановить его многие особенности. Рассмотрим наиболее

важные из них.  В

древненовгородском диалекте отсутствовал общеславянский результат второй

палатализации: переход заднеязычных [к], [г], [х] в мягкие свистящие

согласные [ц?], [з?], [с?] в положении перед гласными переднего ряда [e]

(  ) или

[и] дифтонгического происхождения. Все славянские языки пережили вторую

палатализацию, и только древненовгородский диалект ее не знал.

Так, в грамоте № 247 (XI век, вероятно, вторая четверть)

опровергается ложное обвинение в краже со взломом: «А замъке к  ле,

а двьри к  л  …», то есть ‘А замок цел, и двери целы…?. Корень к  л- ‘целый?

представлен в обоих случаях без эффекта второй палатализации.

В берестяной грамоте XIV в. № 130 встречается слово х  рь

в значении ‘серое (некрашеное) сукно, сермяга? (корень х  р-‘серый?). В Им. пад. ед. ч. муж. р. твердого о-склонения

окончанием было -е. Это окончание встречается у существительных брате

‘брат?, прилагательных меретве ‘мертв?, местоимений саме ‘сам?, причастий

погублене ‘погублен?, в именной части перфекта — забыле ‘забыл?.

«Дешеве ти хлебе», то есть ‘дёшев (здесь) хлеб?, — писал

в первой четверти XII века новгородец Гюргий (Георгий), советуя отцу

и матери продать хозяйство и переселиться в Смоленск или Киев,

так как в Новгороде, очевидно, был голод. Флексия -е отличает

древненовгородский диалект от всех славянских языков и говоров.

Во всем остальном славянском мире ей соответствует в древнюю

эпоху окончание -ъ (например, братъ, самъ), а после падения

редуцированных ъ и ь — нулевая флексия (брат, сам). Напомним,

что буквами ъ «ер» и ь «ерь» в древности обозначались

особые сверхкраткие звуки, несколько похожие в своем произношении

соответственно на [ы] и [и], которые окончательно исчезли

из русского языка в начале XIII века. В Род. пад ед. ч. у существительных а-склонения

в древненовгородском диалекте с самого начала письменности

господствовало окончание -  (у жен  ), в то время как

в стандартном древнерусском языке здесь было окончание -ы (у жены).

Для настоящего времени глагола было характерно явное преобладание

в 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. форм без -ть: живе, молоти,

бью, приходя и т. д. В стандартном древнерусском языке было

соответственно: живеть, молотить, бьють, приходять. Бытовые грамоты чрезвычайно близки диалектной речи. Однако

их нельзя рассматривать как точную передачу разговорного языка.

В бытовой письменности существовал свой сложившийся обычай языкового

употребления, который усваивали во время обучения грамоте.

Н. А. Мещерский установил, что в частной переписке

на бересте были особые адресные и этикетные эпистолярные формулы.

Часть таких формул имеет книжное происхождение, хотя в подавляющем

большинстве берестяные грамоты не являются литературными произведениями

и памятниками книжного языка. Так, в начале грамоты часто

используется традиционная формула покланяние или поклон от такого-то

к такому-ту, а в конце послания встречаются устойчивые обороты

добр

сътворя ‘будь добр, пожалуйста? или ц  лую тя в значении

‘приветствую тебя?. Берестяные грамоты дают богатый материал для изучения

некнижных, бытовых графических систем. В Древней Руси элементарный курс

грамотности ограничивался одним обучением читать. Но закончив его,

ученики, хотя и непрофессионально, могли писать, перенося навыки чтения

на письмо. Искусству писать и правилам правописания учили

специально, главным образом будущих книгописцев. В отличие

от книжных текстов, созданных писцами-профессионалами, берестяные

грамоты созданы людьми, в своем большинстве специально

не учившимися писать. Не проходя через фильтр книжных

орфографических правил, берестяные грамоты отразили многие местные

особенности живой речи XI-XV веков.

В памятниках книжного письма, напротив, тщательно

устранялись черты диалектной речи. В книжный текст проникали лишь

те местные языковые особенности, от которых было трудно

избавиться — например, цоканье. Берестяные грамоты показывают, сколь

большое значение имел фильтр книжного правописания, насколько радикально

средневековые книгописцы отказывались от областных особенностей живой

речи в своей профессиональной деятельности.

Часть вторая

Как установил Зализняк, основные отличия бытовых

графических систем от книжного письма сводятся к следующим

моментам:

1) замена буквы ь на е (или наоборот): коне

вместо конь, сьло вместо село;

2) замена буквы ъ на о (или наоборот): поклоно вместо поклонъ,

четъ вместо чьто;

3) замена буквы  на е или ь (или наоборот). Последовательная замена

е и ь на h (весьма редкий графический прием) представлена

в надписи 20-50-х годов XII века, процарапанной на деревянной

дощечке (цере): «А язъ тиун  дан  ж  уял  » ‘А я, тиун, дань-то взял?

(тиун ‘дворецкий, домовый управитель при князьях, боярах и епископах;

должностное лицо по управлению города или местности?).

4) скандирование, или скандирующий принцип записи, состоит в том, что

на письме за любой согласной буквой должна следовать гласная буква.

Если на фонетическом уровне гласной нет, то пишутся «немые»

ъ или ь, о или е — в зависимости от твердости или

мягкости предшествующей согласной, например: доругая соторона вместо другая

сторона. В качестве «немых» гласных после согласных могли использоваться

также ы или и: овиса вместо овьса, своимы вместо своимъ.  Как видим, текст, написанный

с использованием бытовых графических правил, существенным образом

отличается от книжного письма. Так, в грамоте 40-50-х годов XII

века встречается написание ко монь, которому в книжной орфографии

соответствует форма къ мън  . Тем не менее бытовые графические

системы иногда проникали в книжное письмо. Их употребление известно

в ряде древненовгородских и древнепсковских рукописей.

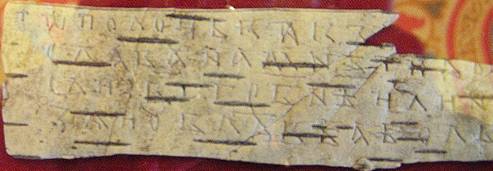

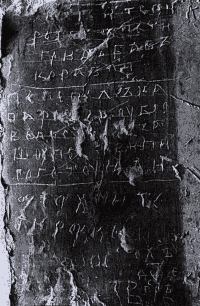

Языку берестяных грамот близки надписи-граффити,

прочерченные острым предметом (часто тем же писалом) по твердой

поверхности. Особенно многочисленны и интересны в лингвистическом

отношении тексты на штукатурке древних зданий, главным образом церквей.

В настоящее время граффити обнаружены на стенах архитектурных

памятников многих древнерусских городов: Киева, Новгорода, Пскова, Старой

Ладоги, Владимира, Смоленска, Полоцка, Старой Рязани, Галича Южного

и др. Большое количество надписей, сделанных не только

представителями княжеско-боярских и церковных кругов,

но и дружинниками, ремесленниками, простыми богомольцами,

свидетельствует о широком распространение грамотности на Руси уже

в XI-XII веках. Древнерусским граффити посвящены важные исследования

историков и лингвистов (см., например: Высоцкий С. А.

Киевские граффити XI-XVII

веков. Киев, 1985; Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси:

По памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века. М., 2000;

Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые

источники XI-XV веков. СПб., 1992).

Рождественская выделяет следующие типы надписей:

надписи-«моления» с формулой «Господи, помози (помяни, спаси

и т. д.)», поминальные надписи с сообщением о смерти

(такова запись в Софии Киевской о смерти великого князя Ярослава

Мудрого в 1054 году), надписи-автографы (например, XII и XIII

века в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде:

«а се Созоне ?лъ лютыи…» — ‘А вот Созон лютый писал?, «Иване

?лъ л  вою

рукою»), богослужебные надписи (библейские и литургические цитаты,

покаянные стихи и др.), «летописные», или «событийные», надписи, надписи

делового содержания, надписи «литературного» характера (так, процитированные

на стене Софии Киевской во второй половине — конце

XI века изречения из переводного памятника «Разумы сложения Варнавы

Неподобного», известного по рукописям только с рубежа XIV-XV веков,

датируют появление этого произведения на Руси временем не позднее

второй половины XI столетия), фольклорные надписи (пословицы, поговорки,

загадки и т. п.), «бытовые» надписи (например, XIV-XV веков

в церкви Федора Стратилата в Новгороде: «о попове свщници

укланяитеся от пьяньства…» — ‘о попы-священники, уклоняйтесь

от пьянства!?, «И(о)сав(е) со мною шле ис торгу збиле мене

я (з)апслъ» — ‘Иосаф шел со мною с торговой площади, сбил

меня (с ног), я и записал?).  Некоторые

надписи тщательно зачеркнуты. Одну из них, конца XII — начала XIII

века, из Софийского собора в Новгороде удалось разобрать.

По мнению Медынцевой, это детская песенка-считалка, однако

Рождественская связывает надпись с языческим погребальным обрядом: «(ако

с  )дите

пиро(ге въ) печи гридьба въ корабли… пелепелъка пар(и в)ъ

дуброве пост(ави) кашу по(ст)ави пироге ту [туда. — В. К.] иди».

Как отмечает Рождественская, в основе этого ритмизованного текста лежит

смысловой параллелизм, находящий поддержку в синтаксических конструкциях

и грамматических формах: пирог (ед. ч.) — в печи, гридьба

‘дружина? (ед. ч.) — в корабле, перепелка (ед. ч.) —

в дуброве. Какой-то современник надписи тщательно зачеркнул

ее и обругал автора, приписав ниже: «усохните ти руки».

Иногда на стенах храмов появлялись граффити,

представляющие собой юридические документы. На стене киевской Софии,

главного храма Киевской Руси, была сделана надпись о покупке вдовой

князя Всеволода Ольговича земли, ранее принадлежавшей Бояну, за огромную

сумму — 700 гривен соболей. Надпись составлена согласно формуляру

купчих грамот с упоминанием свидетелей-«послухов»: «…а передъ тими

послухы купи землю княгыни бояню вьсю…». Обнаруживший надпись Высоцкий

датировал ее второй половиной XII века и предположил, что проданная

земля некогда имела какое-то отношение к прославленному поэту-певцу

«вещему» Бояну, жившему в XI столетии и воспетому

в «Слове о полку Игореве». По менее вероятному предположению

Б. А. Рыбакова, надпись относится к концу XI века

и могла быть сделана вскоре после смерти Бояна. Впрочем, Рыбаков

подчеркивал, что «текст граффито сам по себе не дает нам права

отождествлять Бояна-песнотворца с Бояном-землевладельцем».  Глаголическое письмо, изобретенное первоучителем славян

святым Кириллом, не получила широкого распространения в Древней

Руси и ее использовали лишь искусные книжники. До нашего

времени не дошло ни одной восточнославянской глаголической книги.

Лишь в восьми сохранившихся кириллических рукописях XI-XIII веков

встречаются отдельные глаголические слова и буквы. Между тем известны

глаголические и смешенные глаголически-кириллические надписи XI-XII

веков на стенах Софийских соборов в Новгороде и Киеве. Одну

из них процарапал «лютый Созон» в первой половине XII века,

закончив приведенный выше кириллический текст глаголическими буквами.

По мнению Рождественской, так как большинство находок

древнерусских надписей с глаголическими буквами и кириллических

рукописей с глаголическими «вкраплениями» относится к Новгороду

и Северной Руси (в Новгороде, например, сохранилось

10 граффити XI века, а в Киеве 3), это заставляет

предположить о существовании более тесных и самостоятельных связей

Новгорода по сравнению с Киевом с глаголической традицией

и глаголическими центрами в Западной Болгарии, Македонии

и Моравии.

По наблюдениям Рождественской, важным отличием памятников

эпиграфики от книжных текстов является более свободное отношение

к книжной норме. Причем степень реализации книжной нормы во многом

зависит от типа надписи. Если в богослужебных надписях

церковнославянский язык более русифицирован по сравнению

с аналогичными книжными текстами, то в надписях светского

содержания отразился язык повествовательных и деловых жанров

древнерусской письменности. Живая разговорная речь слышна в небольшой

рифмованной насмешке XI-XII веков, возможно, над задремавшим певчим или

богомольцем в Софии Новгородской: «Якиме стоя усъне а ръта

и о камень не ростепе» ‘Яким, стоя, уснет, а рта

и о камень не расшибет (то есть не раскроет)?.

В надписях-граффити всех типов отсутствует жёсткое

противопоставление церковнославянского и древнерусского языков. Вместе

с тем новгородские надписи более последовательно, чем берестяные

грамоты, отражают книжную орфографическую норму. Что касается диалектных

особенностей, то и в этом отношении граффити, как

и эпиграфика в целом, более сдержанны, чем берестяные грамоты, что

объясняется меньшим объёмом текста и устойчивостью письменных формул.

Таким образом, книжная языковая норма в эпиграфике более вариативна, чем

в книжных текстах, и менее вариативна, чем в берестяных

грамотах. |